JAYATI GHOSH

Catedrática de Economía, Jawaharlal Nehru University

Vivimos tiempos inciertos e incluso trágicos en los que las pandemias, la guerra y el hambre causan estragos e, inevitablemente, traen consigo la muerte. Sin embargo, el mayor asesino de nuestra época no es ninguno de estos azotes; el elemento más letal de nuestros tiempos es, sin duda, la desigualdad. Especialmente en los últimos años, existe una consciencia creciente en todo el mundo de que el acceso desigual a los ingresos y a las oportunidades no solamente conlleva la creación de sociedades más injustas, más enfermas o infelices; la desigualdad mata personas.

Entre sus víctimas se cuentan personas que han fallecido tras contraer una enfermedad infecciosa que podría haberse evitado con unas vacunas que nunca llegaron –o no a tiempo de salvar su vida–, a pesar de que estas podrían haberse distribuido más ampliamente si se hubiese compartido el conocimiento necesario para producirlas. Deben contarse también a los que murieron por no haber recibido una atención hospitalaria esencial o no tener acceso a los equipos de respiración que les hubieran mantenido con vida, por culpa de su precario sistema público de salud; también, los que acabaron muriendo debido a otras dolencias y enfermedades que quedaron postergadas o sin detectar debido a la pandemia, y que ante la saturación del sistema público, no pudieron pagarse la atención privada. Finalmente, la angustia y desesperación provocadas por la pérdida del medio de subsistencia también se han cobrado sus víctimas. Y la lista prosigue. Hay personas que han muerto de hambre –y es muy probable que aún lo hagan muchas más– porque no podían permitirse comprar comida. Ha fallecido gente debido a cambios climáticos graduales o repentinos que han generado situaciones extremas insoportables: olas de calor, inundaciones, subidas del nivel del mar, o desertización, con el consiguiente impacto en los cultivos y en el ganado. Centenares de miles de personas han muerto en el mundo debido a que sus gobiernos no han querido, o no han podido, proporcionarles una atención y protección social para sobrevivir a todas estas circunstancias y crisis continuas.

La riqueza de las diez personas más ricas del mundo se ha doblado durante la pandemia, mientras que el 99% de la humanidad es ahora más pobre que antes

Pese a todo, y mientras esta gente moría, las grandes fortunas se enriquecían más que nunca y algunas de las principales empresas obtenían unos beneficios sin precedentes. Un reciente informe de Oxfam[1] muestra hasta qué punto ha crecido la desigualdad durante la presente catástrofe global. Un ejemplo; la fortuna de las diez personas más ricas del mundo se ha doblado durante la pandemia, mientras que el 99% de la humanidad es ahora más pobre que antes. Esta creciente y alarmante desigualdad se vincula a que por lo menos se ha producido una muerte cada cuatro segundos en alguna de las formas y circunstancias descritas anteriormente. Los cientos de millones de personas que han sufrido de manera desmesurada durante la pandemia de la COVID-19 ya eran, con toda probabilidad, los más desfavorecidos de nuestras sociedades: vivían en países de renta media o baja, eran mujeres o niñas, pertenecían a grupos socialmente discriminados, o eran trabajadores informales. No poseían, por consiguiente, capacidad de influir en la política y, en consecuencia, tenían más posibilidades de ser devastadas por una tormenta perfecta cristalizada en la subida del precio de los alimentos y del combustible, los problemas fiscales de los gobiernos, la carga de la deuda y las condiciones climáticas adversas.

En mi país, India, el número de milmillonarios en dólares pasó de 102 el año 2020 a 142 el año 2021, mientras que gran parte de la población del país se veía arrasada por la pandemia y por los colapsos en los hospitales y en el acceso a los medios de subsistencia. Muestra de ello es que el 50% de la población acumula menos del 6% de la riqueza. Sin embargo, incluso durante este período, las políticas estatales han operado para aumentar aún más el poder de los ricos, dando confianza a la inversión privada mediante un incremento de las concesiones fiscales, facilitando la creación de monopolios privados, una mayor relajación de las normas que protegen el medio ambiente, y una considerable desregulación del mercado laboral que ha conseguido aniquilar los derechos de los trabajadores.

La variable climática

La desigualdad no solamente está matando a quienes tienen menos voz y peso político; también al mismo planeta. Oxfam estima que los veinte multimillonarios más ricos del mundo –y sus empresas participadas o propiedad de ellos– emiten de promedio 8.000 veces más dióxido de carbono que mil millones de ciudadanos en condiciones de pobreza. Esto no es una sorpresa para quienes han visto como los súper ricos hacen turismo por el espacio a 55 millones de dólares por billete, una de las muchas maneras en que su desmesurado consumo impacta en la naturaleza y en el planeta. Si bien los ricos de varios países se han vuelto aún más ricos –y políticamente más poderosos– también se han vuelto más osados e indiferentes en cuanto al impacto medioambiental que provocan, o bien se contentan con defender el medioambiente de boquilla, para luego renunciar a cambiar su forma de vivir e invertir.

Esto hace que la decisión estratégica de privilegiar los beneficios económicos por encima de las personas sea no solo injusta, sino que también es una política monumentalmente estúpida y potencialmente catastrófica. En un planeta muerto las economías no van a crecer ni los mercados van a generar prosperidad para nadie, por poderosos y ricos que sean. Y, sin embargo, nada –ni siquiera los más alarmantes y desesperados avisos de los científicos o los hechos que observamos a nuestro alrededor– parece suficiente para lograr que los gobiernos y las instituciones internacionales actúen con la urgencia, la determinación y la ambición requeridas. Esto es particularmente evidente respecto al preocupante y estremecedor cambio climático. El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debería percibirse como aterrador para los legisladores y para las personas de todo el mundo, pero parece que no es así. El informe advierte que algunas de sus desastrosas consecuencias ya no ocurrirán en un futuro lejano, sino que lo harán en los próximos quince años o incluso en la próxima década, y enfatiza la urgencia de adoptar medidas contundentes ya mismo.

En lugar de hacerse cargo de la situación y responder a ella con celeridad, los gobiernos de los países ricos muestran una preocupación muy limitada por los efectos de la enorme subida del precio de los alimentos y del combustible en los países pobres, que, además han sido devastados también por el impacto de la pandemia de la COVID-19. Es más, la crisis de Ucrania ha dejado al descubierto la orientación cortoplacista de los gobiernos occidentales, que incluso han abandonado pronto las relativamente exiguas e inadecuadas promesas climáticas hechas hace tan solo unos meses en la Cumbre COP26, celebrada en Glasgow en noviembre de 2021.

La variable energética

El espectacular incremento de los precios del combustible debido a la invasión rusa y a las subsiguientes sanciones contra ese país se suman a un mercado energético que ya estaba en auge por la reactivación económica en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, en vez de ver esta situación como una oportunidad para acelerar el abandono de los combustibles fósiles, los gobiernos de las economías avanzadas, de una manera impulsiva, han tratado de mitigar el daño manteniendo bajo el precio del petróleo a nivel doméstico, por apremios políticos a corto plazo. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, la administración Biden imploró primero a Arabia Saudí que incrementase la producción de petróleo y luego prometió inyectar un millón de barriles diarios de las reservas estratégicas del gobierno durante los próximos seis meses. En Europa, que se ha visto mucho más afectada debido a su fuerte dependencia del gas natural ruso, no se habla solo de incrementar la energía nuclear, sino de reactivar la energía procedente de carbón. No importa que este sea, de lejos, el combustible más sucio, y también aquel cuyo uso hace que China e India sean criticados por Occidente.

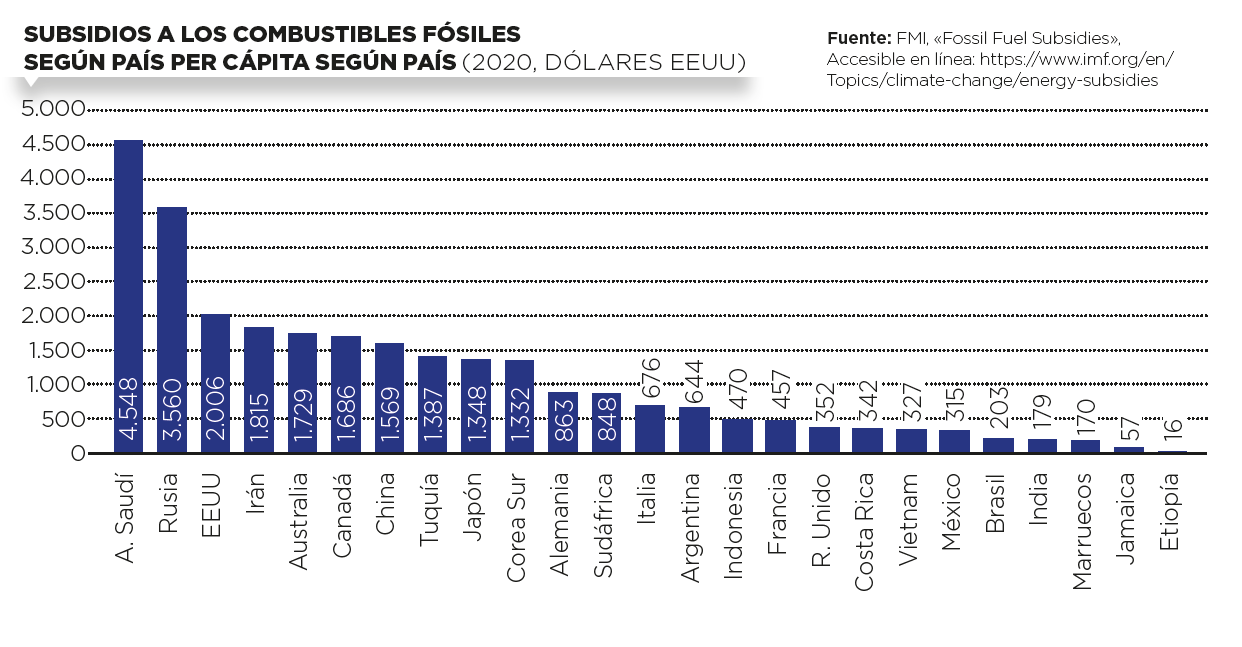

Se trata de algo terrible, pero para nada sorprendente. Si miramos de cerca las políticas energéticas de estos países vemos que sus gobiernos han estado subvencionando con intensidad sus propias industrias de combustibles fósiles mientras que, al mismo tiempo, señalaban con el dedo a países con una renta per cápita muy inferior a la suya y les exigían implicarse más en la lucha contra el cambio climático. Pero la auténtica magnitud de dichas subvenciones se ha ocultado gracias a los métodos utilizados para cuantificarlas.

En un planeta muerto las economías no van a crecer ni los mercados van a generar prosperidad para nadie, por poderosos y ricos que sean

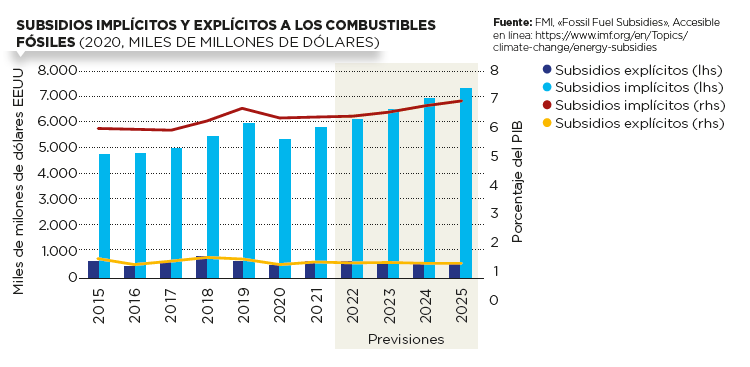

La manera estándar de medir el apoyo gubernamental a la producción de combustibles fósiles o las subvenciones al consumo, la utilizada por la OCDE y la Agencia Internacional de la Energía, es fijarse en los subsidios y las transferencias presupuestarias directas, así como los beneficios por desgravaciones fiscales concedidos al sector energético. De acuerdo con este método, la ayuda gubernamental global a los combustibles fósiles en 52 economías (18 países del G20 y otros 42 países) fue de aproximadamente 555.000 millones de dólares por año entre el 2017 y el 2019, con una afectación aproximada del 90% del suministro total de energía procedente de combustibles fósiles. Esta ayuda disminuyó a 345.000 millones de dólares en 2020, principalmente debido al colapso en el precio del petróleo y a la caída del consumo durante la pandemia. Incluso antes de la guerra de Ucrania ya existía el miedo de que el repunte del precio del combustible aumentara también los subsidios, a medida que la economía global lograse recuperarse de la pandemia.

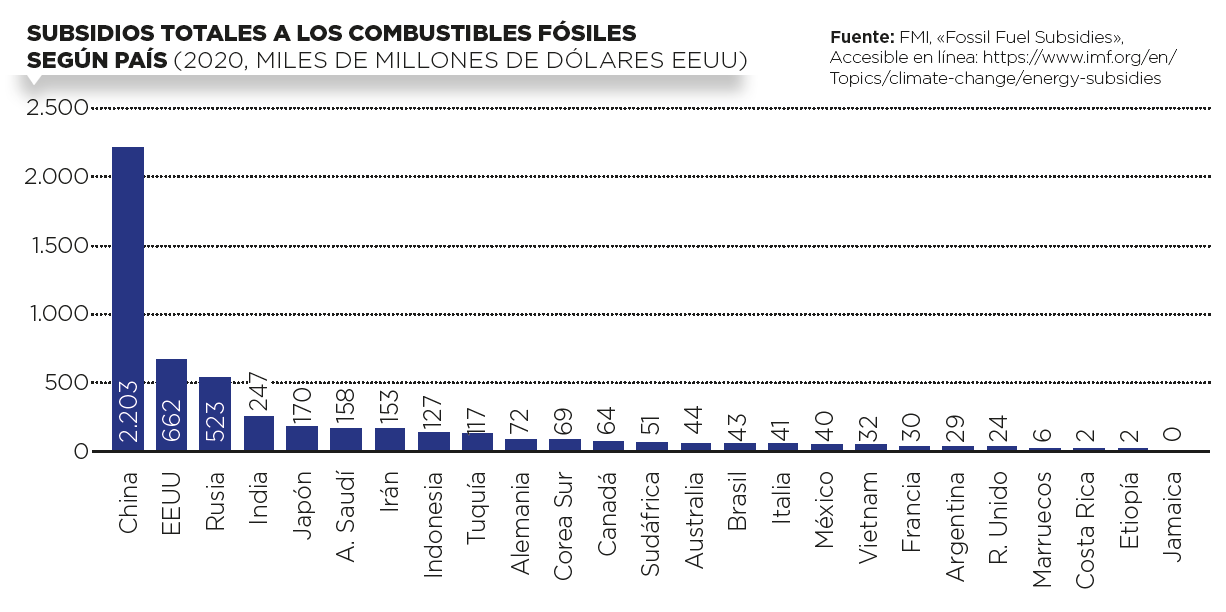

Esta cifra, sin embargo, subestima enormemente los subsidios a los combustibles fósiles que en verdad proporcionan los gobiernos. Una reciente y más minuciosa investigación del Fondo Monetario Internacional ha desarrollado un método alternativo de medir la auténtica magnitud de la subvención a los combustibles fósiles: por una parte, esta incluye los subsidios explícitos (la infravaloración de los costes de suministro y los subsidios al productor, es decir, las desgravaciones impositivas) pero a estos les agrega también otros subsidios implícitos (la infravaloración de los costes medioambientales y de los impuestos generales al consumo, es decir, los subsidios después de impuestos menos los subsidios previos a los impuestos). Como resultado de este método más preciso, se obtiene una estimación muy diferente y sorprendentemente más elevada de la subvención a los combustibles fósiles: en el año 2020, la estimación ascendía a casi 6 billones de dólares, esto es, cerca de diez veces más que el cálculo de la OCDE y la AIE. Los subsidios implícitos representaron casi el 92% de esta cifra. India sigue ocupando una posición muy elevada entre los países que subvencionan los combustibles fósiles, mientras que otros países, con una renta per cápita muy inferior, podrían justificar subvenciones elevadas debido a la enorme dificultad que les supone poder financiar la transición energética. Aun así, con este nuevo cálculo, la clasificación de otros países también cambia de manera muy significativa. Rusia ha sido señalada tradicionalmente como el país que proporciona más subsidios explícitos a los combustibles fósiles pero, cuando se tienen en cuenta los subsidios implícitos, Estados Unidos (con 662.000 millones de dólares en 2020 y casi 800.000 millones en 2021) la supera claramente. En el año 2020, China proporcionó la mayor cantidad de estos subsidios, con un total estimado de 2,2 billones de dólares.

Es esencial y posible cambiar de rumbo ahora mismo. El colosal incremento de la desigualdad global no es el resultado de la pandemia, sino de la política

Estas cifras son importantes en la medida en que demuestran hasta qué punto la intervención gubernamental está distorsionando los precios y, por lo tanto, los incentivos del mercado a favor de los combustibles fósiles, y no en contra de ellos. Si, además, contrastamos la aportación pública a la industria de los combustibles fósiles con el gasto global estimado para hacer frente al cambio climático (tanto público como privado) que hace el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, vemos que en el año 2020 esta aportación fue de solo 640.000 millones de dólares. Queda clara la disparidad entre ambas cifras y el motivo por el cual la industria de los combustibles fósiles se muestra tan resiliente.

Esta enorme discrepancia subraya la incapacidad manifiesta del sistema económico global –y de los gobiernos y los legisladores que son los que dictan los subsidios y la financiación directa–, para tomarse el reto del cambio climático con la seriedad y la urgencia que requiere.

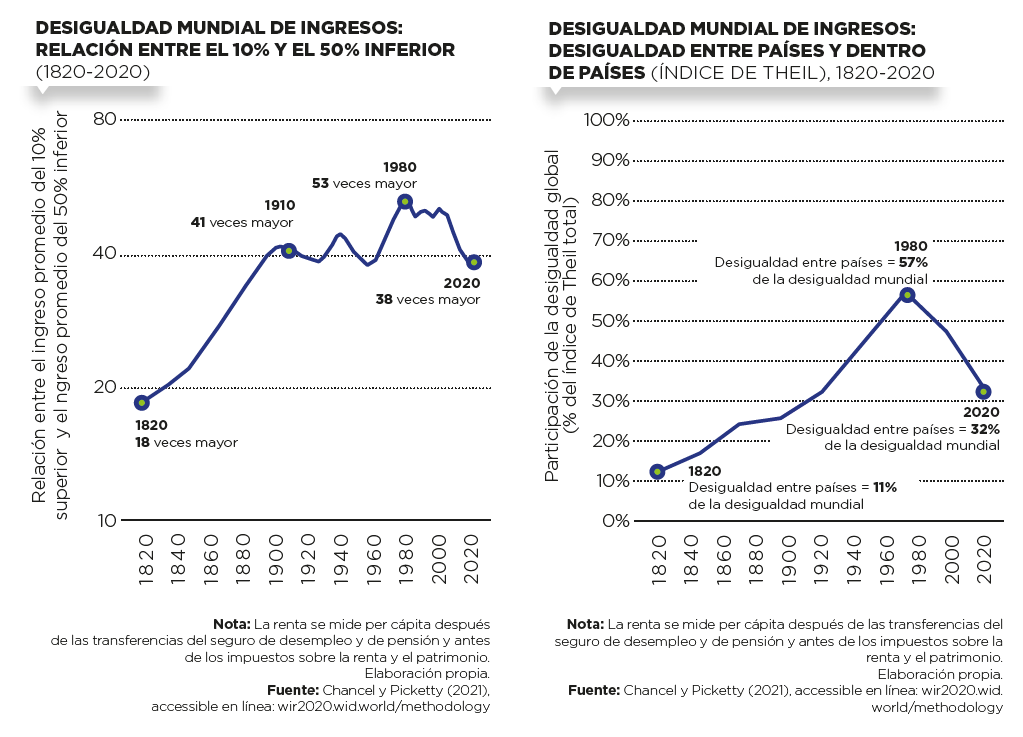

Es esencial y posible cambiar de rumbo ahora mismo. El colosal incremento de la desigualdad global no es el resultado de la pandemia, sino de la política. En su edición más reciente, la del 2022, el «Informe sobre la Desigualdad Global» que publica en World Inequality Lab[2], deja muy claro este punto: la desigualdad es una opción política, y está siendo impulsada tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad, y a nivel global, las desigualdades son tan extremas como lo eran en el momento más álgido del imperialismo occidental a comienzos del siglo XX. Según el citado informe, la participación en la renta global de la mitad más pobre de la población mundial es de aproximadamente el 50% de la que era en 1820, antes del gran desajuste colonial. Al tiempo que las desigualdades dentro de cada país han crecido aún más rápido, con una auténtica expansión de las disparidades de renta y riqueza entre los más adinerados, y una riqueza privada que en muchos países casi acaba por completo con los activos de propiedad pública.

Esta situación necesita soluciones sistémicas, entre las cuales: una mayor relevancia de la propiedad pública y la provisión estatal de las necesidades básicas y los servicios sociales esenciales; el fin de la privatización y la comercialización del conocimiento mediante el régimen de los derechos de propiedad intelectual; y una regulación mucho más amplia y efectiva de la actividad privada para subordinarla a unos objetivos sociales comunes. Todo esto significa revocar las desastrosas privatizaciones que se han impulsado durante las últimas décadas: del sector de las finanzas, del ámbito del conocimiento, de las instalaciones y los servicios públicos, y de los bienes comunes naturales. También deberían adoptarse políticas fiscales como la imposición de gravámenes a los ricos y a las corporaciones multinacionales, una medida que solo requiere de una firme voluntad política. Revertir las desigualdades estructurales de género, raza, etnia, casta, entre otras, que alimentan las disparidades económicas, será más difícil, pero es igualmente esencial. Para ello, existen estrategias políticas que han sido propuestas en diferentes contextos.

La desigualdad es mortal y la actual tendencia a la desigualdad global podría perfectamente llevar a la muerte colectiva de la humanidad. Pero este no es un resultado inevitable: las soluciones están a nuestro alcance. Con una gran imaginación colectiva y una mayor movilización pública aún es posible forzar los cambios políticos necesarios tanto a nivel nacional como internacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nabil Ahmed et al. «Inequality Kills». OXFAM Report, enero de 2022.

Chancel, Lucas; Piketty, Thomas. et al., «Informe Sobre la Desigualdad Global 2022», World Inequality Lab, Paris School of Economics, 2022. Accesible en línea: https://wir2022.wid.world/about-us/